皆さん、 こんにちは。

ミーア、開発者の吉永です。

前回こちらの記事で、ミーア開発のきっかけに関して記載しました。

今回は実際にハードウェアを開発するにあたり、苦労した電子回路の設計について記載したいと思います。

まず何から勉強をすれば、、、

さて、 様々な性格や方言を話すおしゃべり、猫型ロボットを作りたいと思い立ったのですが、 本格的なハードウェアの開発経験がなかったので、まず何から勉強して開発を進めれば良いかを考えるところから始めました。

医学部では、もちろん、医学しか習わなかったので、アナログ電子回路に関する知識はほとんどありません。

ミーアは、ESP32という、Wi-Fi 通信ができるモジュールを利用した自作基板で作られていますが、まず「このESP32とはなんぞや?何ができるの?」というところから理解するために、 まず、こちらのスターターキットを買って、 1番簡単なLEDをチカチカさせるプログラム、通称Lチカを組み立てるところから始めました。

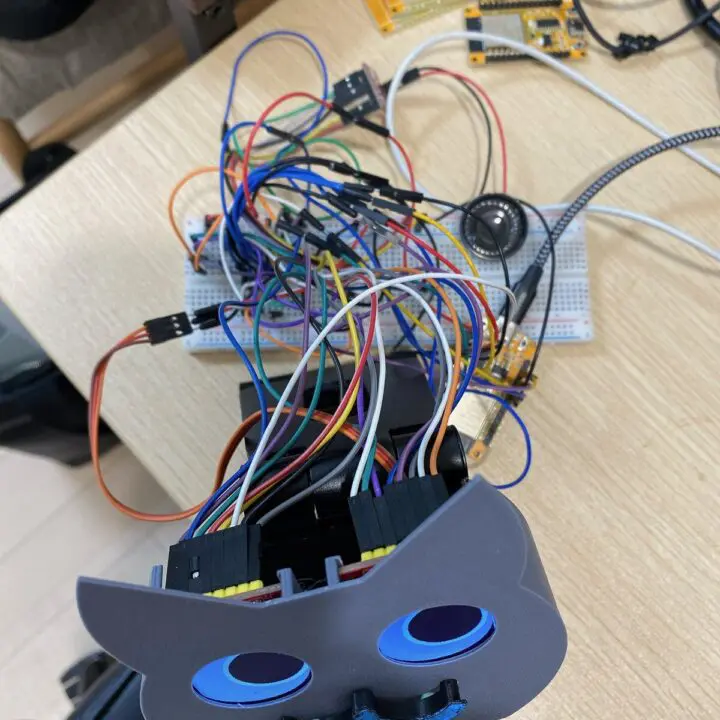

最初の頃は、開発ボードという初心者向けの基板をもとに、配線やスピーカーを買ってきて、ぐちゃぐちゃになりながらも、繋げまくって何とか動作させると言うふうにしてプログラムを動かしていました。

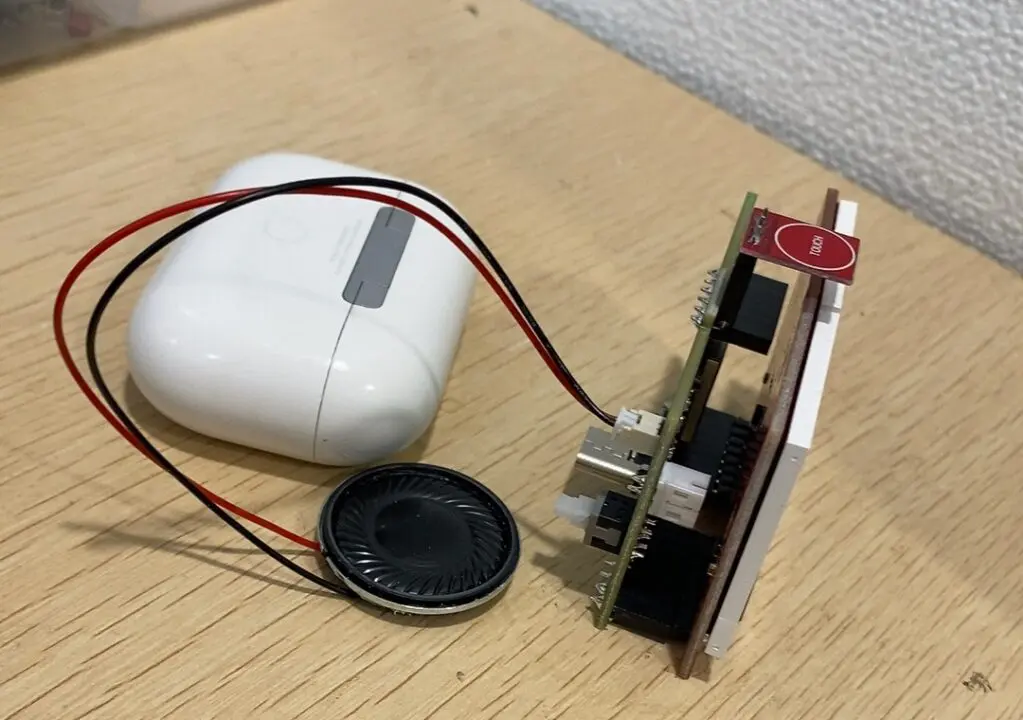

実際の図がこちらで配線が絡まりまくってカオスな状態になっています。

本格的に自作基板を作り始めるも、10回ほど失敗

ただもちろんこのままの状態では、製品として出せないので、 配線が 絡まり合っている状態を、 今回のミーア用の 独自の基盤を作成することで、スッキリさせる必要がありました。

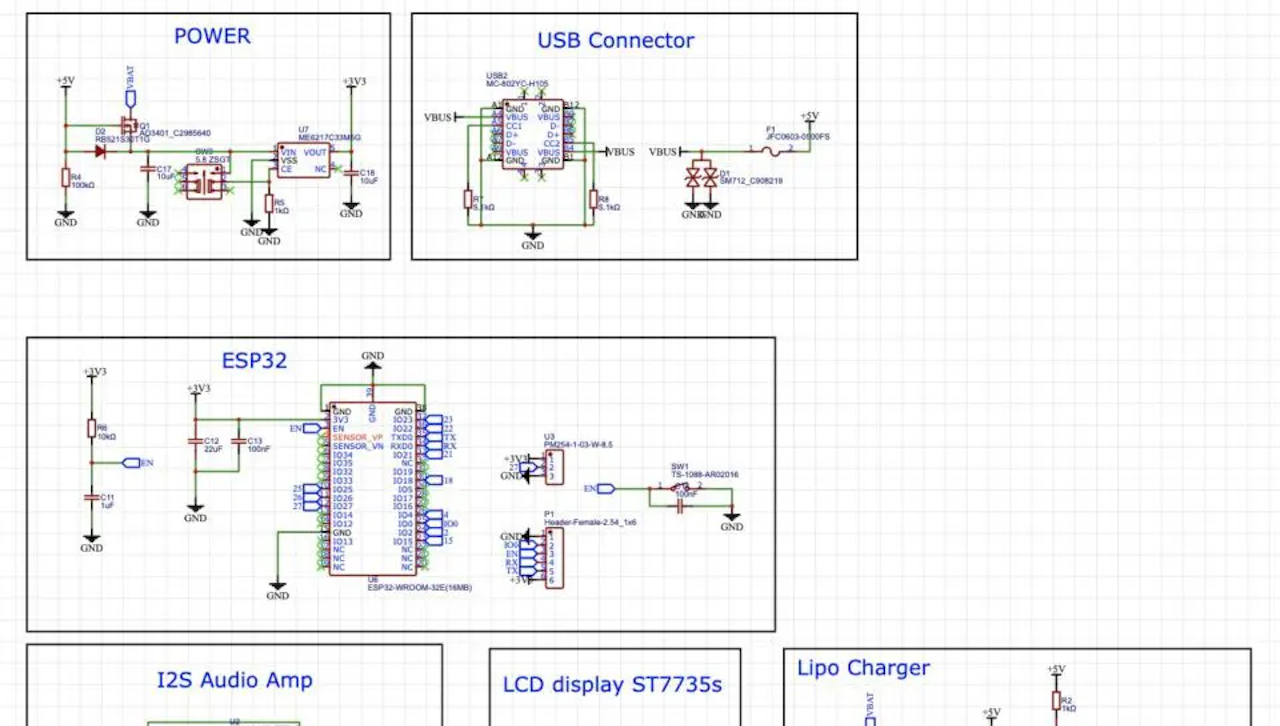

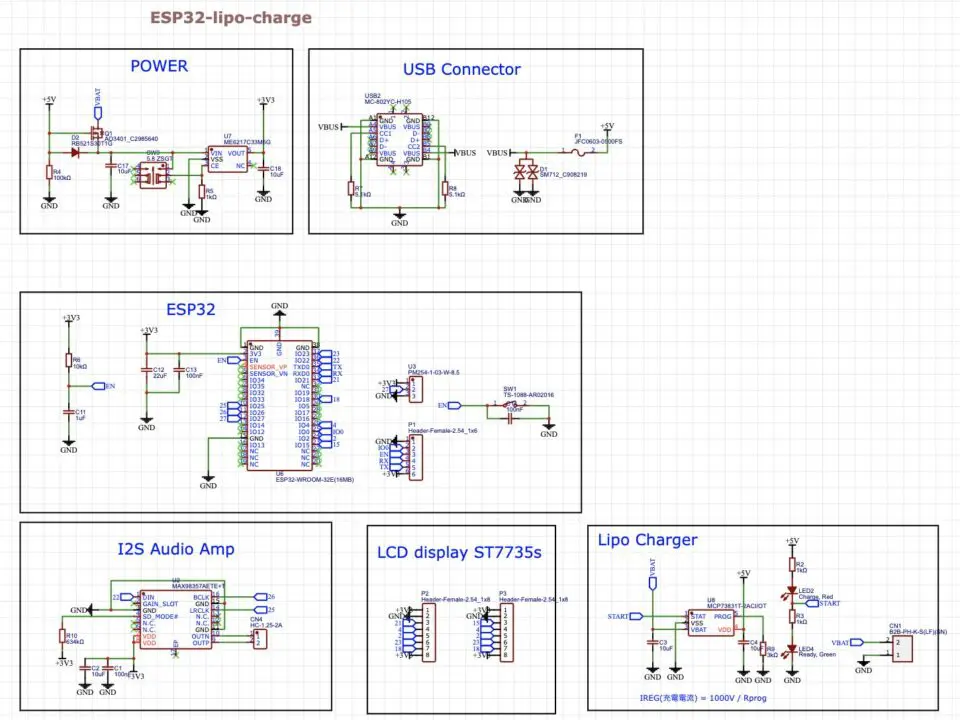

というわけで、2023年7月位からはアナログ電子回路の回路図を書くのを1から勉強することになりました。 最終的には下記のような回路で何とか組み立てることができるようになりましたが、ここに至るまでには10回ぐらい失敗しました。

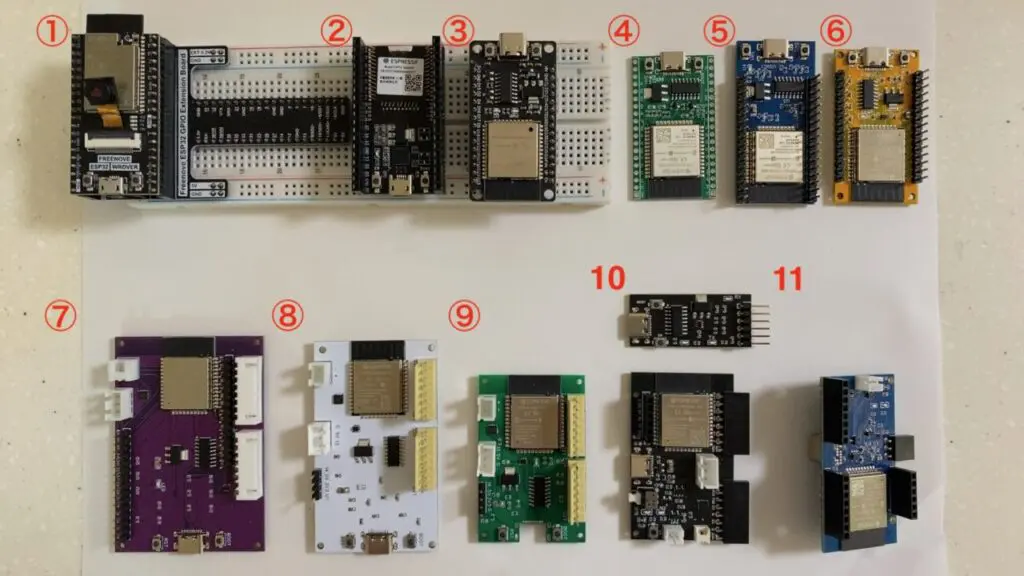

開発ボードから製品になるまでの自作基板の試行錯誤を10回以上繰り返したのがこちらです。 失敗を繰り返しながらも、徐々に基盤が小さくなっているのが見てわかるかと思います。

ソフトウェアの場合は、 コードを書いてそのままアップロードしたときにすぐに動作確認ができるのですが、ハードウェアの場合は回路図を書いた後に、JLCPCBという中国の基板を作成してくれるメーカーに発注して、 大体10日位してから手元に届き、 動くだろうと思って、電源を入れたら、なぜか動かないということが頻繁にあり、 動かない原因を特定するのもなかなか難しく、想像以上に苦戦しました。

最終的には、自作基板はAirPodのケースと同じくらいのサイズにまで小型化できたので、ミーアも、初期の大きく若干ホラーな感じのデザインから、手のひらサイズとだいぶ小さくなり可愛くなりました。

構想からリリースまで1年2ヶ月ぐらいかかりましたが(アナログ電子回路や基板設計の知識があれば、もう少し早くリリースできたと思いますが)、何とかリリースすることができて良かったです。

P.S. 開発ボードから自作プリント基板を設計し製品化するまでに関する詳細記事はこちらに記載しています。